| 新闻

| 新闻

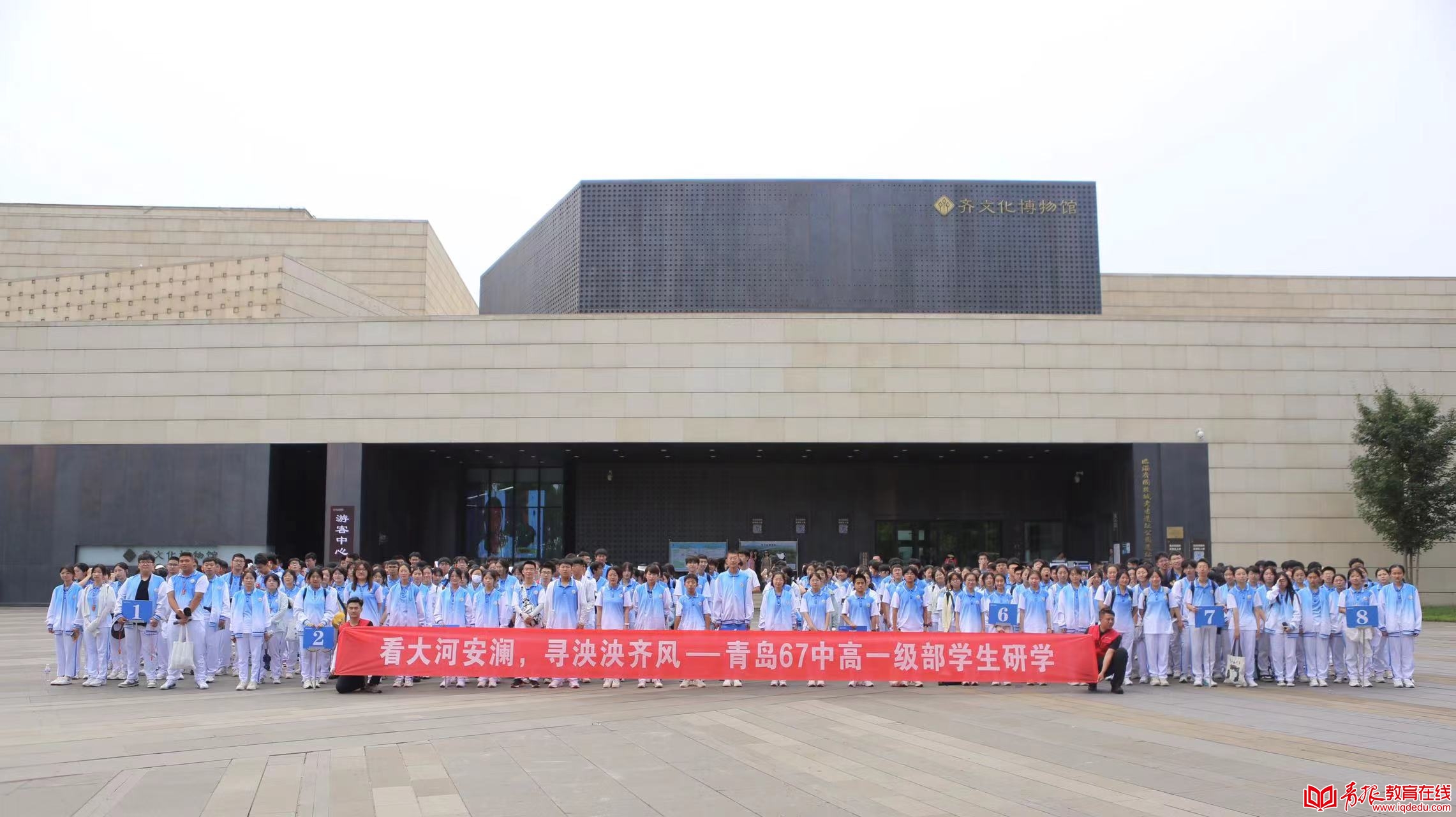

青报教育在线讯 登高方能博见,跬步乃至千里。公元前300年前后,曾在齐都临淄执掌稷下学宫的儒家先贤荀子,挥笔写就《劝学》光耀后世;公元2024年7月7日,青岛六十七中高一学子于齐国旧都,吟咏这首千古名篇,开启为期三天的“看大河安澜,寻泱泱齐风”研学之旅。

清晨六时三十分,青岛六十七中高一级部学子准时在学校操场完成集结。针对此次研学,学校结合高中课本知识和高一学生学习特点,在每个研学地点设置了相应的研学任务,让学生带着问题走出去,在游览、倾听、探索的过程中,学习新知,启发思维。从青岛赶赴淄博的路途上,有的班级翻阅研学手册,提前查阅相关资料;有的班级练习准备在齐文化博物馆和黄河入海口朗诵的诗篇、合唱的歌曲。

抵达淄博之后,他们在齐国旧都临淄,吟诵《劝学》名篇,体会先贤学无止境的治学精神;他们沿着课本里春秋争霸的历史、诸子百家的篇章,走进齐文化博物馆,探寻齐风古韵;他们遵循“行知行”理念,造访博山陶瓷琉璃艺术中心,体验百年非遗技艺,感受古人无与伦比的智慧。这是带上课本去远方的旅行,这更是一场行走在更广阔“课堂”上的学习。

从“太公封齐”的故事,到“桓公称霸”的历史,再到“晏婴辅国”的典故,灿若繁星的齐国文化,既是语文与历史课堂上至关重要的篇章,更是写在每一个齐鲁儿女血脉中的共同记忆。走进齐文化博物馆,六十七中学子仿佛穿过时空隧道,来到了那个诸侯争霸、百家争鸣的时代。在研学导师带领下,他们深入探究齐国“民殷国富”的缘由,切身感受海岱之间文化灿烂辉煌之胜景。

馆中以实景沙盘、光电投影等手段相结合的展陈形式,让历史不再是书上枯燥的文字,而是变成了栩栩如生的鲜活场景。从夏商西周,到春秋战国,再到秦汉时代的文物遗迹,不仅将浓墨重彩的泱泱齐风,刻画得淋漓至尽,更是搭建起了一座课本与现实世界之间的桥梁,让这次参观变成了一场语文与历史学科的大型情境教学。

参观过程中,同学们兴趣盎然、求知若渴。他们认真听、用心看,仔细观摩陈列文物与文字介绍。高一12班学生胡小杰在接受青报教育采访时说:“齐文化博物馆众多古代文物让我目不暇接,从研学导师的生动形象讲解中,我不仅切身感受到了齐文化的灿烂辉煌,更为家乡山东深厚的文化底蕴而倍感自豪。

高一十五班王同学也在参观齐文化博物馆时感慨地说:“走进齐博物馆,仿佛穿越时空,踏入千年齐国的辉煌殿堂。每一件展品都诉说着古代智慧的璀璨,青铜礼器的庄重、陶瓷艺术的精美,让人叹为观止。漫步其间,我不仅领略了齐国文化的博大精深,更深刻感受到了中华文明的源远流长。这次学习,不仅是一次视觉的盛宴,更是心灵的洗礼,让我对历史文化有了更深的理解和敬畏。”

“这场研学不仅仅是听与看,更有行与思。”高一14班学生徐佳怡这样形容当天下午,在博山陶瓷琉璃艺术中心的研学课程。在这里,六十七中学子近距离欣赏陶瓷和琉璃精品,观摩鲁派内画和琉璃灯工工艺。传承百年的非遗技艺,令同学们叹为观止;神奇的琉璃灯工工艺,将琉璃可溶、可塑、高温热干等性质,展现的淋漓尽致。

当天下午,六十七中师生还在陶瓷琉璃艺术中心,进行了一场别开生面的美术教学活动。同学们在琉璃杯上或涂抹渲染、或细细勾勒,在用手中的画笔绘就自己喜爱图案的同时,也为这场意义非凡的研学之旅,留下了可以触碰到的记忆。

总结研学首日的学习与收获,徐佳怡同学说:“今天的活动安排的紧紧凑凑,虽然身体感到疲惫,但精神却十分饱满充沛,今天的收获让我感到无比的充实和满足,这不仅仅是一次外出的旅行,更是一次探究未知、拓展视野丰富内心世界的研究性学习。”

高一12班学生董卓然也说:“齐文化博物馆中精美绝伦的历史文物,让我们切身体会到了齐文化的博大精深;博山陶瓷琉璃艺术中心的实地参观和学习,我们不仅了解了陶瓷和琉璃的制作工艺和齐文化的神妙,更在亲身体验中感受到了传统文化的魅力和生命力。

研学首日,六十七中学子便收获了如此多鲜活体验,接下来的两天时间里,同学们将继续在淄博和东营两地,探寻泱泱齐风的深厚底蕴,领略黄河流域多彩的自然景观与地域文化。

青报教育在线 王四新