| 新闻

| 新闻

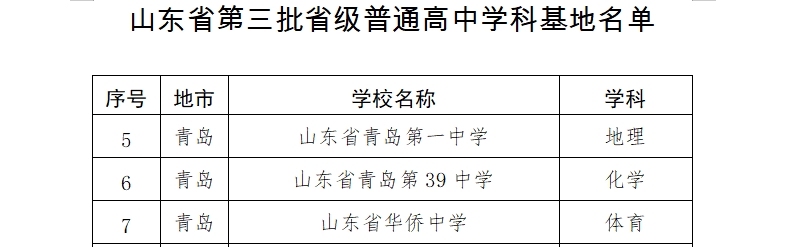

青报教育在线讯 近日,全省有42所学校被确定为山东省第三批省级普通高中学科基地,青岛共有3所学校上榜:青岛一中为地理学科基地校、青岛三十九中为化学学科基地校、山东省华侨中学为体育学科基地校。这3所学校为何能登上省级学科基地榜单?其中两所学校分享了他们的经验做法。

青岛一中

乘国防发展之势,固地理学科之基

学校获评全国地理教学先进集体、全国地理科普教育先进单位、全国首家中学生地球科学科普教育基地;地理教师全部获评“全国优秀科技辅导员”;学生毛从越代表国家出战第十五届国际地球科学奥林匹克竞赛,摘得两金一银一铜;地理教研团队发表多篇论文,开设各级公开课、名师开放课、经验交流等近50次……种种荣誉,足以彰显青岛一中地理学科强大的学科优势。

这样的优势从何而来?青岛一中地理教研组长邢爱丽介绍,地理信息技术在国防领域发挥着举足轻重的作用,作为全国首批国防特色教育示范学校,学校乘国防发展之势,将地理学科建设与学校国防科技特色密切结合,积极推进国家课程校本化和校本课程体系化,借助校本课题对国家课程进行校本化研究,整合高中地理各版本教材,制定符合学情的校本课程学习任务单,并围绕青岛海洋经济、旅游产业等特色开发乡土地理课程,形成了地理学科为主体、多学科融合的国防特色教育课程体系,直指学生科学品质、人文素养、领导能力、志愿精神的培养。

同时,学校对地理拔尖创新人才培养格外重视。2023年8月,学校加入“地球与行星科学拔尖人才培养联盟”,广开拔尖创新人才培养路径,聘请大学教授为校外导师,开展教科研活动,提升师生学科素养。此外,学校借助天文地理社等社团,积极开展利于地理学科发展的实地考察、社会实践、比赛竞赛等活动,为学生提供更丰富的学习体验。

邢爱丽表示,下一步学校将以基地建设为契机,进一步开发地理学科与物理、数学、信息技术等学科的融合的国防科技特色课程,通过实施大单元教学,培养学生的高阶思维,发展多学科融合社团,完善地理竞赛学生培养体系,实现社团引领开展研究性学习,依托基地实现地球科学人才贯通培养,并开展省内野外考察活动的目标。

青岛三十九中

以化学学科为核心,凸显海洋办学特色

作为以化学学科为核心的海洋特色学校,青岛三十九中学科基地建设与学校特色发展定位深度契合。学校化学教研组组长、国家级教学名师刘翠介绍,学校秉承“每个孩子都优秀,每个学生都精彩”理念,以特色学科为核心,推进项目式教学课程改革,落实深度学习教育理念,推进跨学科项目式教学,为高校输送了大量“创新型高素质人才”。学校是教育部新课程新教材实施国家级示范校、山东省基础教育教研基地、青岛市特色高中,两次获得国家级教学成果二等奖及山东省教学成果特等奖。

学校高度重视基地建设,将师资作为学科建设的基础工作,打造了一支学历与能力双高的化学教师队伍。目前,学校化学学科现有教师10人,其中正高级教师1人,高级教师3人,5人具有硕士学位,6人曾获国家级教学名师、全国模范教师、全国三八红旗手、山东省特级教师、齐鲁名师、青岛市优秀青年岗位能手、市级学科带头人、市级教学能手等地市级以上荣誉称号,15人次获得过省、市级优质课和优课一等奖,开设山东省、青岛市各级各类公开课及名师开放课32节,主持国家、省、市级课题研究8项,发表专业论文35篇(核心期刊4篇),出版著作10余部,授权国家外观设计专利1项。

项目式教学也是青岛三十九中化学学科建设的一大亮点。刘翠表示,学校与北京师范大学合作进行项目式教学研究,与中国海洋大学、中科院海洋研究所、黄海水产研究所等37家高校、科研机构达成合作育人协议。管华诗、郑守义、吴立新等院士手把手指导学生进行课题研究。

与此同时,学校根据新课程标准、新教材、高考评价体系要求进行国家课程校本化研究,重组高中化学专题模块,设计“基本概念类”“元素化合物类”“物质结构基础类”“化学反应原理类”“有机化学类”等专题模块,形成覆盖高中化学全模块、全课型、全场域的“三全融通”式教学课程群。学生可在校内海洋化学、海洋生物和海洋地质等7个专业海洋实验室,根据课程设置,完成海水淡化、提取壳聚糖、用壳聚糖制保鲜膜等探究性实验。学校以化学学科为核心辐射带动生物、物理、地理等学科发展的海洋教育体系也由此形成。

青报教育在线 高晶欣