| 新闻

| 新闻

青报教育在线讯 作为全国教育改革探索的“风向标”的上海,早在三年前就全区域推广项目式学习。在2022版新课标中,项目式学习更是成为着重阐述的一种学习方式。青岛基隆路小学积极把握项目式学习这一趋势,近日,学校邀请山东山大基础教育集团课程中心主任苏晓虎做了一场《指向核心素养的项目式学习课程建设与实施探索》讲座。苏晓虎结合具体、生动的实例,分享了项目式学习的设计流程,为老师们开展项目式学习提供了切实可行的参考模板。

项目式学习为什么备受青睐?苏晓虎没有直接告诉老师,而是展示了一道数学题,“水池中有一个进水管,5小时可注满,还有一个出水管,8小时可放完水。如果同时打开进水管和出水管,多少小时可以把水池注满?”这是一道被很多学者、教师乃至家长诟病的题,因为它只是纯粹的计算,学生不知道为什么要进行这样的计算,学会这种计算方法有何用。所以,学生学到的是“死知识”,更谈不上发展核心素养。

其实,这道数学题中的计算方式与生活中很多情境类似,例如降雨可看作进水管,排水道可看作出水管。那这道题完全可以给学生一个“济南7.18特大暴雨”情境,让学生完成“设计排水方案抵御特大暴雨”的任务,这样学生便知道为什么要学这种计算方法、学了后可以解决什么问题,知识便有了实际意义。在这过程中,学生不单单使用数学计算,还要运用地理、人文、物理等多学科知识,发展的是综合能力,这是项目式学习的本质。

通过这道数学题的改编,老师们对项目式学习有了初步的认知。为了让老师们掌握项目式学习实施的具体流程,苏晓虎分享了针对小学生普遍没有养成喝水习惯而开展的项目式学习案例。

项目实施前,老师首先要让学生自己意识到忘记喝水的问题。第一步便是“集结问题”,老师抛出“青少年的健康需求有哪些?”“嗓子发炎和红肿与什么有关”“一天应该喝多少水”等问题,组织学生头脑风貌,引导学生产生“如何让水壶提醒喝水”的思考,这样更容易点燃学生探究的兴趣,驱动学生完成“儿童智能水壶设计”这一任务的积极性。

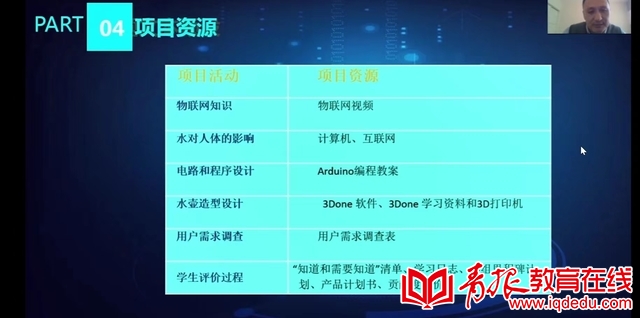

接下来老师组织学生讨论设计方案,确定是用声音提醒还是用灯光提醒;然后学生分组,进入设计模型的环节。模型的设计不是在纸上画一画,或者用简易的材料拼装一下,而是要让学生用真材实料做出一个水壶。在这过程中,学生将使用到物联网、编程等信息技术知识,电路等物理知识,美化外观时还将提升艺术修养。

模型出来后并不意味着项目式学习的结束,一款产品的上市还要经过测试、用户调研等流程,因此要让学生经历这一完整的环节,针对调研内容再进行修改和优化。总之,就是要让学生在一个个活动或任务中,持续地探究实践,解决一个个复杂的问题,从而获得对知识更深刻的理解,这样更有利于素养的形成。

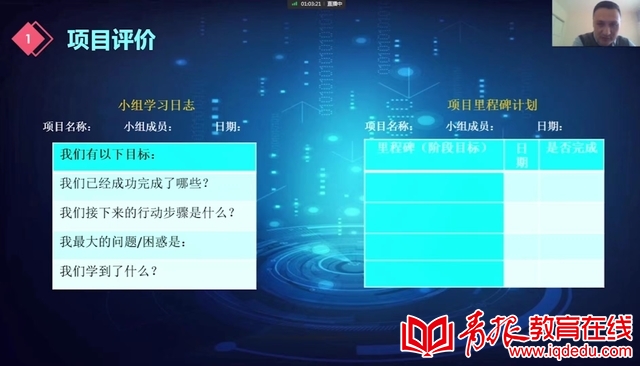

苏晓虎提醒老师们,项目式学习的“主角”是学生,但教师要在不同阶段做好评估。例如学习前,老师要利了解学生已知的知识和未知的知识,对于学生未知的知识要提供学习资源。学习中,老师要设计小组学习日志或里程碑计划,了解学生阶段性任务的完成情况。学习后,要搭建作品展示分享的舞台,并对作品进行考核评价。

此外,苏晓虎还借助“怎么让孩子读《家》”“营养饮食我做主”“校园生活学长说”等项目式学习案例,介绍了项目简介、项目背景、项目目标、项目资源等内容的撰写思路和要点,为老师们设计和实施项目式学习提供了有力抓手。

听完讲座后,教师孙晓钟发现项目式学习并没有想象的复杂。他认为,老师首先要梳理出项目式学习所涉的学科知识和能力,然后提炼出大概念,在大概念的统领下设置递进式、多样性的任务,每个任务都要明确目标和要求,并设计活动的形式组织学生学习。

教师栾丽君说,现实生活中的问题是项目式学习最好的出发点,学科学习和校园活动都可以用项目的方式进行。例如刚进入小学的孩子不认识校园,完全可以组织一场校园介绍会,让学生带着目的去观察校园的美、用画笔创作出来、在大会上演讲。相比老师带着学生“逛”校园,这种形式更有助于锻炼学生的综合能力和深度思维。

青报教育在线 于涛