| 新闻

| 新闻

提到国际教育,或许很多家长会立刻联想到“出国留学、出国教育”,很多人认为,不计划出国留学的孩子没必要接受国际教育,加之全球疫情冲击、世界范围内的变化充满了不确定性,国际教育似乎更加没有必要,但事实真是如此吗?

真正的国际教育不是单纯的出国留学,而是通过中西方文化的融合,来拓宽孩子的视野,加强孩子对世界的认知,培育孩子的全球意识,并且让孩子在接受国际教育的过程中,实现“德、智、体、美、劳”综合素质的全面发展,提升孩子的综合竞争力。

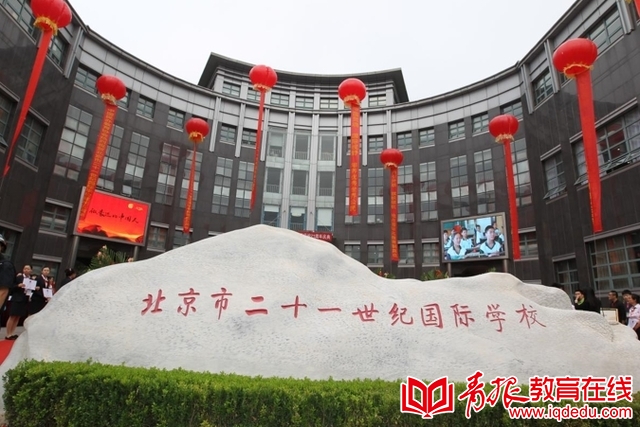

北京市二十一世纪国际学校在发挥中国基础教育优势的同时,全面推行中英文双语沉浸式教学与“全人教育”,整合中西方优质教育资源,将中西方文化融合贯通,让每一名在这里成长的学生都能获得快乐的成长体验。

学校助力学生在人文底蕴、科学精神、技能学习、健康生活、责任担当、实践创新等领域全面发展,实现真正的素质教育,致力于培养出具有“中国灵魂、国际视野和跨文化交流能力的社会主义接班人”核心素质的学生。

如何高效开展国际化教育?

北京市二十一世纪国际学校自2011年正式转型国际校推行国际教育以来,并非是简单的英美教育,而是中外融合的教育,将“国内”与“国外”贯通,让孩子既能学习体制内课程,又能在其基础上叠加国际课程,收获更多国际化的先进教育教法和教学资源,具体来说,体现在以下几点:

01

植根中华、放眼世界,树立文化自信

中国深厚的历史文化,为树立学生文化自信提供了养分。北京市二十一世纪国际学校将中国文化元素融入到日常的教学中,并吸取国外先进的教学理念进行“德”育的培养,使学生在品德、思想、价值观、人生观、世界观等方面,逐步形成有利于未来发展的认知体系。

植根中华是学习好世界文化的根本,学校通过开设中华经典诗词、文学作品的诵读,中国书画文化、中华茶艺文化、中国传统厨艺文化等课程,从小熏陶孩子们对中华文化的理解与传承,同时还开设了“英语直通车”课程、多语种选修课和国际学术课等主题式课程,来提升同学们对中外文化的理解与融合能力,将中华文化与世界文化有机协调、共同发展,为学生的成长与学习协同助力,把学生培养成一个有着国际化素养的人。

植根中华确保了学生既可以“走出去”,也可以“留下来”,为学生提供更多选择的可能,即便在多变的全球背景下,亦能来去自如不受限制。

02

基于国内核心课程,整合国际课程体系

北京市二十一世纪国际学校,在小学和中学阶段,以国内课程大纲及知识内容为主体,引入国外优质的课程精华,并在拓展、探索、发现等方面将国外的特色课程融入,构建起“中外融合”的精品课程。

其中,在“德、智”的培养方面,开设了大语文类、英语语言类、数学类、科技类、人文类等课程类目,并通过全面实施小学“主题融合课程”,初中“选课走班”,高中“国际课程本土化”,十二年一贯制课程等系列教学方案,细分出道德修养、艺术修养、文化修养、综合科学、辩论演讲、传统经典、AP心理学等课程科目。

丰富多样的课程图谱,让学生学会多角度、多维度思考问题,提升认知的层次,站在更大的格局上规划自己的人生,全方位提升孩子的道德思想与学习能力。

同时,学校还开设了一系列有关培养审美能力、强身健体的“体、美”类课程,如中西方礼仪、厨艺、戏剧电影、民族音乐、西方击剑、美术等艺术类课程,游泳、武术、体育、人体生物学等体育与健康类课程。

中西方多元文化交融,丰富学生的精神世界,让学生的身心更加健康,以一个积极乐观的心态面对人生的挑战。

学校设立的劳动与社会服务类课程,帮助学生深入社会、感悟生活。通过劳动拓展活动、志愿者服务等项目,引导学生尊重劳动、热爱劳动,体验创造性劳动带来的快乐,在“劳”中树立良好品格。

03

在应试教育基础上,全面提升“综合素质”

北京市二十一世纪国际学校,不仅仅关注学生的学习成绩,更重视学生能力的获得,以及他们面向未来时需要具备的素养。

在学好课程的同时,鼓励学生在校参加各类社团、课外活动和赛事。学生在这里可以充分利用各类教育资源,提高自己的认知能力、学习能力、实践能力、创新能力等,并通过各类比赛和活动培养坚强的意志,征服困难的决心和勇气,从而增强自信心,提升综合竞争力。

疫情的出现,让我们每一个人对未来有了更多的思考,也为从事国际教育的教育者们,提出了更多深度思考的要求。北京市二十一世纪国际学校,将一直秉承“做豪迈的中国人”的校训,为学生提供植根中国、胸怀世界的教育,培养出真正意义上的可以顺应时代发展的国际化人才,创造出自己的价值,无惧未来。而这所海淀名校已落户青岛,是一所集幼儿园、小学部、初中部及高中部15年贯通制学校,于今年9月开学,将惠及青岛众多适龄学生及家庭。

作者 笔墨青岛